Cómo llegué a ser editor de un periódico agrícola, cuento de Mark Twain

CÓMO LLEGUÉ A SER EDITOR DE UN PERIÓDICO AGRÍCOLA

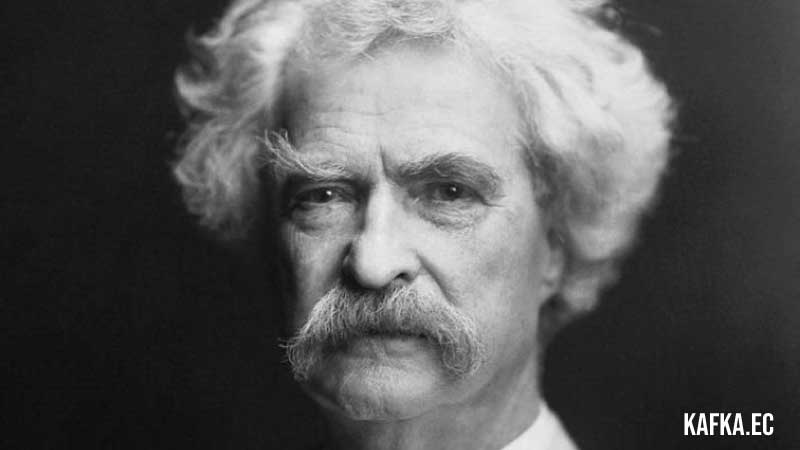

Mark Twain

No sin cierto recelo, acepté de forma temporal el puesto de editor de un diario agrícola. También un terrateniente aceptaría con cierto recelo el mando de un buque. Sin embargo, yo me encontraba en unas circunstancias que convertían el salario en una necesidad. El editor habitual se iba de vacaciones, y yo acepté las condiciones que me ofreció y ocupé su puesto.

La sensación de volver a trabajar resultaba gozosa, y toda esa semana me entregué a la labor con infatigable placer. Entró el número en la imprenta, y esperé durante todo el día con cierta impaciencia para comprobar si mi esfuerzo había atraído la atención de alguien. Al anochecer, cuando dejé la oficina, había un grupo de hombres y muchachos al pie de la escalera, que se dispersaron como impulsados por un resorte para dejarme pasar. Oí a uno o dos decir: «Es él». Naturalmente, el incidente me complació mucho. A la mañana siguiente encontré a otro grupo similar también al pie de la escalera, así como a varios hombres, en parejas o solos, diseminados aquí y allá a lo largo del camino, que me observaban con interés. El grupo se apartó y retrocedió a medida que me acercaba, y oí decir a uno de los hombres: «¡Miradlo a los ojos!». Fingí no reparar en la atención que estaba despertando, pero secretamente experimenté un gran placer y me propuse escribir a mi tía para explicárselo. Subí el corto tramo de escaleras y, cuando llegaba a la puerta, oí alegres voces y risotadas estentóreas. La abrí, y por unos instantes vislumbré a un par de jóvenes de aspecto rústico, cuyos rostros palidecieron y se contrajeron al verme, y luego se tiraron por la ventana entre un gran estrépito de cristales. Me quedé bastante sorprendido.

Al cabo de una media hora, un anciano caballero, de tupida barba y rostro agradable aunque algo severo, entró en el despacho y, a invitación mía, tomó asiento. Parecía tener alguna preocupación en mente. Se quitó el sombrero, lo dejó en el suelo y sacó de él un pañuelo de seda rojo y un ejemplar de mi periódico.

Dejó el diario sobre sus rodillas y, mientras limpiaba los cristales de sus lentes con el pañuelo, preguntó:

—¿Es usted el nuevo editor?

Le dije que así era.

—¿Ha dirigido algún periódico agrícola anteriormente?

—No —dije—. Esta es mi primera tentativa.

—Eso parece. ¿Y ha tenido alguna experiencia práctica en agricultura?

—No, creo que no.

—Algo así he creído intuir —repuso el anciano caballero, calándose las gafas y mirándome por encima de ellas con aspereza, mientras doblaba el periódico para acomodarlo a la lectura—. Quiero leerle el párrafo que me ha hecho intuirlo. Se trata del editorial. Escúcheme, y dígame si ha sido usted quien lo ha escrito:

El nabo no debe ser arrancado, ya que eso los perjudica. Es mucho mejor que un muchacho suba al árbol para sacudir las ramas.

—Y ahora, ¿qué piensa de esto? Porque supongo que fue usted quien lo escribió…

—¿Lo que pienso? Pues pienso que está bien. Pienso que tiene sentido. No me cabe duda de que todos los años millones de fanegas de nabos se estropean solo en este distrito al ser arrancadas a mitad de sazón, cuando, si se hiciera subir a un muchacho a sacudir las ramas…

—¡Sacuda usted a su abuela! ¡Los nabos no crecen en los árboles!

—¿Ah, no? ¿No crecen…? Bueno, ¿y quién ha dicho que lo hicieran? El lenguaje está empleado en un sentido figurado, completamente figurado. Cualquiera que sepa un poco de esto, comprenderá que lo que yo quería decir era que el muchacho tenía que sacudir la parra.

Entonces el anciano se puso en pie y rompió el periódico en trocitos minúsculos, que enseguida pisoteó furiosamente; destrozó varias cosas con el bastón y me dijo que entendía de todo aquello menos que una vaca; y luego se marchó dando un violento portazo. En suma, considerando su comportamiento, me imaginé que algo le habría disgustado. Pero, al no saber de qué podía tratarse, pensé que nada podía hacer por él.

Poco después, un sujeto alto y cadavérico, con largos mechones de pelo lacio hasta los hombros y un rostro con la barba hirsuta de una semana en los montes y los valles, cruzó el umbral como una flecha y se detuvo en seco, inmóvil, con un dedo sobre los labios e inclinando la cabeza y el cuerpo en actitud alerta. No se oía ningún ruido. Aun así, siguió a la escucha. Silencio. Luego echó la llave a la puerta, y de puntillas, con extrema cautela, se acercó hasta llegar cerca de mí, volvió a detenerse y, tras escrutar mi rostro con gran intensidad durante un rato, se sacó de la pechera un ejemplar doblado del periódico y dijo:

—Esto. Usted escribió esto. Léamelo… ¡deprisa! Sáqueme de este infierno. Estoy sufriendo.

Leí lo que sigue; y a medida que las frases salían de mis labios, podía ver cómo el alivio se apoderaba de aquel hombre, cómo se relajaban sus tensos músculos y cómo la angustia se borraba de sus facciones, mientras la paz y la tranquilidad volvían a reflejarse en su rostro como la piadosa luz de la luna sobre un paisaje desolado:

El guano es un pájaro excelente, pero es necesario tener mucho cuidado en su crianza. No tiene que ser importado antes de junio ni después de septiembre. En invierno, debe mantenerse en un lugar cálido, donde pueda empollar a sus crías.

Es evidente que la estación viene con retraso en lo referente al grano. Por consiguiente, los granjeros harán bien empezando a arrancar los tallos de maíz y plantando sus pasteles de trigo sarraceno en julio en vez de en agosto.

Con respecto a la calabaza, esta baya es muy popular entre los nativos del interior de Nueva Inglaterra, que la prefieren a la uva espinosa para hacer tartas de fruta, y también a las frambuesas para alimentar a sus vacas, ya que es más nutritiva, llena más y da mejor rendimiento. La calabaza es el único comestible de la familia de la naranja que arraiga en el norte, a excepción de una o dos variantes del calabacín. Pero la costumbre de plantarla en el patio delantero junto con los demás arbustos está pasando rápidamente de moda, ya que por lo general todo el mundo coincide en la inutilidad de la calabaza como árbol umbroso.

Ahora que se acerca el tiempo cálido y los gansos empiezan a desovar…

El excitado oyente se abalanzó hacia mí para estrecharme las manos y dijo:

—Eso es, eso es; ya basta. Ahora sé que no estoy loco, porque usted lo ha leído exactamente igual que yo, palabra por palabra. Pero le aseguro, forastero, que cuando esta mañana lo leí por primera vez, me dije a mí mismo: «Nunca, nunca antes lo había creído, a pesar de estar bajo la estricta vigilancia de mis amigos; pero ahora sí lo creo, sí creo que estoy loco»; y entonces he lanzado un aullido que debe de haberse oído a dos millas a la redonda y he salido disparado de mi casa para matar a alguien, porque, ¿sabe usted?, sabía que esto tenía que pasar tarde o temprano, así que daba igual que empezara cuanto antes. He vuelto a leer uno de esos párrafos, para estar bien seguro, y luego he pegado fuego a mi casa y me he echado a la calle. Les he dado una buena paliza a varias personas y he dejado a un tipo encaramado a un árbol, donde le tengo a mi disposición. Pero entonces he pensado que podía pasarme por aquí para asegurarme ya del todo, y ahora veo que es de verdad, que está escrito así, y puedo decirle que es una suerte para el tipo del árbol. Está claro que, al volver, lo habría matado. Adiós, señor, adiós; me ha quitado usted un gran peso de encima. Mi pobre razón ha podido aguantar la sacudida de uno de sus artículos agrícolas, y ahora ya sé que nada podrá hacérmela perder. Muy buenos días, señor.

Me incomodó un poco oír hablar de las palizas e incendios con que aquel sujeto se había estado entreteniendo, porque me sentí remotamente partícipe de los mismos. Pero esos pensamientos fueron rápidamente borrados cuando entró por la puerta nada menos que el editor jefe del periódico. (Pensé para mis adentros: «¿Lo ves? Si te hubieses marchado a Egipto, como te recomendé, habría tenido más tiempo para hacerme cargo de todo; pero no me hiciste caso, y aquí estás otra vez. En cierto modo, te esperaba»).

El director presentaba un aspecto desolado, perplejo y abatido.

Echó una mirada alrededor para evaluar los destrozos provocados por el viejo alborotador y aquellos dos jóvenes granjeros, y luego dijo:

—Este es un asunto lamentable…, un asunto muy lamentable. La botella de mucílago, rota, sin contar seis cristales de la ventana, una escupidera y dos candelabros. Pero eso no es lo peor. La reputación del periódico ha quedado muy maltrecha, y me temo que para siempre. Cierto es que nunca ha habido mayor demanda de ejemplares, que nunca hemos vendido una edición tan grande y que nunca hemos alcanzado tanta celebridad… Pero ¿acaso querría alguien hacerse famoso a costa de locuras, o prosperar a expensas de la enfermedad mental? Amigo mío, tan cierto como que soy un hombre honrado, vea a toda esa gente que se agolpa en la calle, y a otros encaramados a la verja, esperando a poder verle aunque sea un momento, porque piensan que está usted loco. Y no es de extrañar, leyendo sus editoriales. Sus artículos son una desgracia para el periodismo. Porque, a ver, ¿quién le metió en la cabeza que podría dirigir un periódico de esta índole? Usted ni siquiera parece conocer los rudimentos más básicos de la agricultura. Habla de un surco y de un rastrillo como si fueran la misma cosa; habla de la época de la muda de las vacas; y recomienda la domesticación del gato montés porque es un animal muy juguetón y un gran cazador de ratones. Su comentario acerca de que las almejas se quedarán quietas si se les toca un poco de música es superflua, enteramente superflua. Nada perturba a las almejas. ¡Las almejas siempre están quietas! La música les importa un bledo. ¡Ah, cielos y tierra, amigo! Si del acopio de ignorancia hubiese hecho la carrera de su vida, le aseguro que ahora podría graduarse con los más altos honores que cabría imaginar. Nunca he visto nada igual. Su observación de que la castaña de Indias se está ganando poco a poco el favor del público como artículo comercial me parece sencillamente calculada para destruir este periódico. Presente ahora mismo su dimisión y lárguese. No quiero más vacaciones… ¡No podría disfrutarlas! Y menos sabiendo que ocupa usted mi puesto. No tendría ni un momento de sosiego temiendo cuál sería su próxima recomendación. Me desquicio por completo cuando pienso en sus observaciones sobre parques de ostras en la sección de «Jardinería paisajística». Quiero que se vaya. Por nada del mundo lograrán convencerme de que me tome otras vacaciones. ¡Oh! ¿Por qué no me dijo usted que no sabía nada de agricultura?

—¿Decirle a usted, pedazo de mazorca, calabaza, hijo de una coliflor? Es la primera vez que escucho tan desconsiderados reproches. Lo que le diré es que llevo en el negocio editorial catorce años, y es la primera vez que escucho que se tenga que saber de algo para editar un periódico. ¡Pedazo de nabo! ¿Quién escribe la crítica teatral en los diarios de segunda categoría? Pues un hatajo de zapateros y mancebos de botica promocionados, que saben tanto de tablas como yo de agricultura, y poco más. ¿Quién hace la reseña de los libros? Gente que nunca ha escrito uno. ¿Quién elabora esos tostones sobre finanzas? Tipos que han desaprovechado cualquier oportunidad de aprender algo sobre el tema. ¿Quién hace las críticas de las campañas contra los indios? Caballeros que nunca han oído un grito de guerra, ni han visto un wigwam, ni han corrido nunca delante de un tomahawk, ni han arrancado flechas a varios miembros de sus familias para encender las fogatas de acampada. ¿Quién escribe esos llamamientos a la templanza, quién clama contra los ponches y combinados? Individuos que solo estarán sobrios cuando bajen a la tumba. Y dígame, boniato, ¿quién edita los periódicos agrícolas? Hombres que, por regla general, fracasan como poetas, como escritores de novelas de misterio o de dramas tremendistas, como reporteros urbanos, y que finalmente se refugian en la agricultura, en compás de espera, antes de entrar en el asilo para pobres. ¡Y quiere usted enseñarme el negocio periodístico! ¡A mí! Señor, yo he ido desde Alfa hasta Omaha, y puedo decirle que cuanto menos sabe un hombre, y cuanto más alboroto levanta, mayor es el sueldo que cobra. Bien sabe Dios que, si en vez de ser un hombre cultivado hubiese sido un ignorante, y si en vez de desconfiado hubiese sido un imprudente, habría podido forjarme una gran reputación en este mundo frío y egoísta. Me voy, señor. Ya que me trata usted como acaba de hacerlo, estoy totalmente decidido a marcharme. Pero he cumplido con mi deber. He cumplido con mi contrato en la medida en que se me ha permitido. Dije que podría hacer de su periódico una publicación de interés para todas las clases sociales, y lo he conseguido. Dije que podría aumentar la tirada hasta veinte mil ejemplares, y si me hubiese concedido un par de semanas más, lo habría logrado. Le he dado a usted la mejor clase de lectores que jamás tuvo un periódico agrícola: no solo un granjero, un individuo capaz de distinguir un árbol de sandías de una parra de melocotones, aunque le vaya la vida en ello. Le aseguro que es usted quien sale perdiendo con esta ruptura, no yo, ruibarbo. Adiós.

Y me marché.

Samuel Langhorne Clemens (1835-1910)

Más conocido por su seudónimo Mark Twain, fue un escritor humorista estadounidense. Escribió obras de gran éxito como El príncipe y el mendigo, Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn.